Cada día son más los ciudadanos cuyos padecimientos no son medicalizables. Una veces porque los males tienen un carácter multicausal e incierto (pacientes crónicos), otras porque son el efecto mismo de un diagnóstico controvertido (gentes con adicciones), a veces porque se trata de males huérfanos y, con frecuencia, porque son efectos de situaciones de dependencia, pobreza o exclusión. No ser medicalizados implica que nuestros sistemas de salud tienden a inhibirse porque están diseñados bajo el paradigma de la curación. Tampoco es menor el impacto que tiene el alto coste que representan los pacientes crónicos para el sistema, pues por todas partes se ensayan protocolos orientados al autocuidado, tanto dentro como fuera de las instituciones.

La inexistencia de una expectativa de cura expulsa al ciudadano del sistema sanitario y lo integra en las redes de la beneficencia y protección social. La nueva relación con la administración está vertebrada alrededor del paradigma del socorro. Más que atender su cuerpo, los nuevos profesionales tienden a querer gobernar la conducta. Por supuesto, en la nueva situación se trabaja mucho la gestión de las culpas, la autoestima, las inseguridades y demás formas de fragilidad y/o subordinanción. Nunca hay que desdeñar del todo que predominen entre los benevolentes actitudes más tutelares que cooperativas y menos horizontales que jerárquicas. Incluso en situaciones tan atípicas, dolorosas o extremas, puede mostrar su rostro más duro el gesto experto, siempre arrogante, casi nunca compasivo y, en general, paternalista. Pero, en fin, todo sea por la causa, pues con frecuencia nos asomamos a escenarios de mucha desesperación. Y así todo funciona en la seguridad de que si no hay cura, al menos habrá esperanza de una mejora en la calidad de vida.

Los parámetros que definen la nueva situación ya no son experimentales, no se miden con máquinas que arrojan una medida de la temperatura corporal, la presión sanguínea o cualquier otro desajuste funcional. No ignoramos la existencia de multitud de dispositivos orientados a contar (medir y también narrar) algunas afecciones respiratorias, adictivas o alérgicas cuya etiología es confusa y controvertida. Y no hablamos sólo de enfermedades, sino de las derivas que tratan de arquear el llamado quantified self. Por más que se expanda la cultura de la auditoría, siempre habrá nociones o configuraciones cuya complejidad será difícil reducir a variables cuantificables.

La calidad de vida, por ejemplo, no es un concepto experimental y global, sino experiencial y comunitario. Cualquiera que quiera comprender lo que (nos) pasa tiene que entender lo que decimos con nuestras propias palabras. No hay estándares de obligado cumplimiento, ni lingüísticos, ni técnicos. Para conocer(nos) hay que escuchar(nos). Ahí está la gracia porque al escucharnos reconocemos en el dolor ajeno el nuestro propio, y así admitir que las otras formas de contar el problema, sin dejar de ser singulares, pueden ser compartidas o, en otras palabras, no necesitan ser objetivas para ser validadas.

Si quienes escuchan reconocen su cuerpo en las palabras ajenas, entonces, la conciencia del cuerpo singular es una condición emergente entre quienes se afectan mutuamente. ¿Y si tener un cuerpo consiste en aprender a afectarse? Cabe entonces la posibilidad de que la condición de afectado no sea el efecto de un diagnóstico, una catalogación, una etiqueta o una cifra. Cabe la posibilidad, decimos, de que la afección sea fruto de un aprendizaje y no la consecuencia de una demostración. Cabe la posibilidad, insisto, de que lo expertos no sean imprescindibles y de que su presencia sólo la podamos entender como mediación, como facilitación y como donación.

Tenemos muchos ejemplos a favor de nuestro argumento. Desde Alcohólicos Anónimos y otras formas de adicción hasta las luchas de los enfermos mentales por sacudirse el estigma de un diagnóstico o de los afectados por el llamado síndrome de la Guerra del Golfo para transformar sus conjeturas en un dictamen. En todos los casos, la solución del problema ha partido de una puesta en común, una forma de asambleamiento, de problemas, personas, dispositivos, conceptos y formas de organización. Estamos hablando de estructuras entre pares (concernidos), de organizaciones distribuidas (sin centro), de prácticas mutualistas (socializadoras) y de experiencias polifónicas (plurales). En todos los casos nos referimos a colectivos que han tenido que configurarse como comunidades de aprendizaje que trabajan con el único material seguro a su disposición: lo experiencial.

Lo experiencial siempre es un material abundante. Todo el mundo tiene mucha experiencia sobre los que le pasa y ninguna experiencia es más valiosa que las demás, salvo que esté contrastada en común. Todos somos expertos en experiencia. Todos podemos aprender a ser expertos en experiencia. Pero la experiencia siempre fue catalogada de circunstancial, contingente, caprichosa, prejuiciada, inestable, personal y sesgada. La lista de calificativos con los que ha sido desechado su valor cognitivo es interminable. De hecho saber algo, saberlo bien, era algo que se conseguía mediante gestos que deslocalizaban, descontextaliazaban y descorporeizaban los conocimientos. Desarraigar era imprescindible para objetivar y, en consecuencia, nada era más contrario a la tarea de producir conocimiento que permitir la presencia, siquiera entre líneas, de lo local, lo cultural o lo personal. Pero lo que vale para tratar lo que pasa, casi nunca sirve para narrar lo que (nos) pasa.

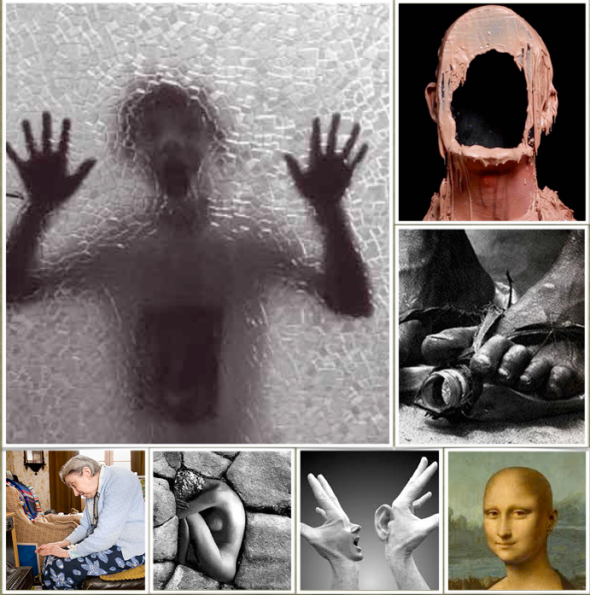

Los expertos en experiencia son insustituibles porque hablan de lo que nadie conoce mejor que ellos. Mas aún, si ya han sido de una u otra forma desahuciados por las instituciones, cualquier mejora en su calidad de vida tendrá que proceder de su habilidad para transformar el material desechado en los laboratorios en la materia con la que construir un relato que les permita recolonizar su propio cuerpo mas allá de los imaginarios que lo han estigmatizado como inútil, discapacitado, incurable, adicto, distópico o crónico. Recolonizar el cuerpo es tanto como decirlo con palabras que no pertenezcan al discurso experto y que resistan el dictum biopolítico. Es sentirlo, nombrarlo y contarlo con un lenguaje nacido de la experiencia compartida de ese aprender a afectarse.

El enfoque procomún no pretende explorar los senderos del conocimiento abierto o las prácticas de la medicina participativa. Nada es más procomunal por ser más abierto. La participación, el nuevo imperativo de nuestras sociedades democráticas, tiene por desiderátum mejorar la funcionalidad del sistema, público o privado. No falta quien aprendió a desconfiar de los proyectos que presumen de abiertos y/o participativos. Sabemos de muchos casos en los que la acción de abrir y/o participar sólo son las autopistas que conducen al robustecimiento de nuevos regímenes de propiedad y de privatización de lo público.

El enfoque procomún aspira a promover y provocar comunidades vivas que entre todos y con las sobras construyen el material que los sostenga como interlocutores confiables en el espacio público. Son los públicos que promueven la innovación social y ensanchan la democracia. Aprender a afectarse es aprender a vivir en comunidad e implica ensanchar el perímetro de lo público y disolver las líneas imaginarias que dividen el mundo entre capaces y discapaces, entre expertos y profanos y, en fin, entre los gestos institucionales y los extitucionales.

Antonio Lafuente

@alafuente