La descentralización es una característica fundamental de internet que asegura su operación satisfactoria mientras crece, incluso mientras fallan algunas de sus partes. Uno de los pioneros de internet, Paul Baran, estimó que una red con arquitectura descentralizada tiene una probabilidad alta de persistir a pesar de la desaparición de uno o más de sus elementos. Al retirar uno o más de los nodos de la red, aún es posible comunicar entre sí a la mayoría de sus participantes. En una arquitectura centralizada, basta con retirar el elemento principal, al que la mayoría está conectada, para que toda la red deje de funcionar.

“Deshacer internet” consiste justamente en ir en contra de esa característica, consiste en centralizar, en aglutinar conocimiento sin compartir, en cortar vínculos con el resto de internet, por ejemplo:

- La aglutinación del conocimiento liderada por la industria del copyright (la del cine, la música, y los libros, etc).

- El monitoreo excesivo por parte de empresas y gobiernos que desemboca en vigilancia masiva a ciudadanos y ciudadanas de la red.

- La centralización de servicios que, a la larga, sesgan la manera en la que accedemos a la información, como la realizada principalmente por los gigantes de las redes sociales y motores de búsqueda.

Vamos a revisar con detalle cada una de esas prácticas.

La aglutinación del conocimiento

En 1998 un joven estudiante norteamericano inició una revolución digital sin saberlo. Shawn Fanning escribió en el dormitorio de su universidad un programa para compartir archivos de música con sus amigos, Napster. Este programa se popularizó gracias a su forma peculiar de democratizar el acceso a la música mediante una red descentralizada y colaborativa.

En poco tiempo, Napster se convirtió en una enorme red de intercambio de archivos. Una red dentro de internet con cientos de miles de participantes. Y por sí sola sirvió para motivar a millones de personas a entrar a esa nueva red: ya no solo era una red para leer páginas web, era una red para colaborar. Esto cambió profundamente el destino de internet.

Eventualmente Napster murió en los juzgados. La industria del copyright comenzó a presionar desde distintos frentes para tapar esa “fuga” de información. Quería detener la copia y distribución de música fuera de los canales oficiales basados en formatos físicos como el CD. Si bien Napster desapareció, su ejemplo prevaleció, su mayor aportación fue un modelo de colaboración descentralizada que arrancó la era de las redes P2P (peer-to-peer) para intercambiar archivos.

Una incontable cantidad de clones surgieron después de Napster: Kazaa, Audiogalaxy, Gnutella, eMule,… Mientras tanto otro joven programador aficionado a las matemáticas creó una forma aún más descentralizada (independiente y eficiente) de distribuir archivos en la red. Concibió una forma impetuosa, torrente, de copiar bits de forma colaborativa, una forma que llamó BitTorrent que hoy en día sigue dominado el tráfico de internet.

La industria del copyright lleva más de una década intentando detener la distribución de lo que llama “piratería”. Lo cierto es que consigue lo contrario. A nombre de los artistas y la propiedad intelectual, promueve prácticas de vigilancia y una policía del copyright en internet. En vez de adaptarse a los nuevos tiempos promoviendo la innovación de su modelo de negocio, quiere perpetuarlo, pero es antinatural. Javier de la Cueva explica muy bien este fenómeno:

Por su parte, las redes de intercambio de archivos son tan parte de internet como las arterias lo son del cuerpo humano. Son la mejor manera de distribuir información y solo desaparecerán cuando surjan otras más seguras y eficientes.

La industria del copyright pretende aglutinar el conocimiento mientras que las comunidades en internet lo distribuyen. La primera quiere cerrar la vías de acceso centralizándolas, mientras que las segundas siempre encuentran caminos nuevos. Por su parte la música, el cine y las diferentes manifestaciones de la cultura siguen vivas, re-haciéndose o re-mezclándose en canales sociales, desde los más populares como YouTube, hasta los más subterráneos como 4chan. En paralelo, empresas como Spotify o Apple aprovechan las circunstancias para generar modelos de negocio adecuados (es discutible si son justos) a las nuevas dinámicas sociales surgidas de la red: acceso a la cultura todo el tiempo, y en todo lugar.

La cultura debe ser cultura libre. Lo que no excluye la idea de negocio, solo se trata de distribuir mejor lo que, de hecho, fue creado con la cultura de todos.

La vigilancia masiva

La industria del copyright inventó, en aras de proteger sus bienes culturales, formas legales de vigilancia. En Francia fue la ley Hadopi. En España la ley Sinde. En EE.UU. han sido las propuestas de SOPA, CISPA, ACTA,… entre otras armas legales vienen en camino que suponen, entre otras cosas, la creación de una policía de la propiedad intelectual, y, de fondo, un estado de vigilancia desde la red.

La vigilancia masiva no es un asunto nuevo en telecomunicaciones. Los antecedentes están bien documentados. Lo nuevo son las herramientas de vigilancia que arremeten con nueva fuerza contra todos los ciudadanos del mundo. Por mencionar algo, las nuevas tecnologías de vigilancia están implícitas en prácticamente todas las redes sociales.

Facebook, por ejemplo, solicita, almacena y procesa información personal de más de mil millones de personas. Con esa información aprovecha nuevas técnicas de predicción basadas en inteligencia artificial para propósitos publicitarios.

Ni qué decir de Google. Sus algoritmos de aprendizaje automático avanzan incesantes recogiendo todo lo que encuentran a su paso. Aprenden nuestros comportamientos de navegación. Saben cómo buscamos, lo que buscamos, y hasta predicen lo que vamos a buscar. A cambio generan un entorno de vigilancia implícita o de rastreo digital que también tiene fines publicitarios.

Es muy difícil no dejar rastros en la web. Tienen que ser utilizadas otras redes para ser invisibles a la vigilancia de las empresas publicitarias y de los gobiernos que quieren echar un vistazo a nuestro anonimato y privacidad. Los partidarios de la libertad de la red sugieren navegar a través redes cifradas como TOR; usar monedas digitales anónimas, más allá de los bancos, como Bitcoin; comunicarse con software especial como Cryptocat u OTR. A esto le llaman deep web o web profunda. Hoy es cosa de personas con conocimientos técnicos especializados, como otrora era exigido para quienes querían modificar imágenes, remezclar música o vídeo, o navegar por la web sin publicidad. Hoy esto es cosa de techies, y no tardará mucho en ser cosa de todos.

La vigilancia masiva es un cáncer que deshace internet. Coloca en el centro el poder de un estado o una empresa, como si de una novela distópica se tratase.

La centralización excesiva de servicios

Si internet es una red descentralizada, aquello que centralice de forma excesiva sus servicios deshace internet.

Google comenzó como un buscador web muy eficiente y, poco a poco, avanza hacia el control mayoritario de la red. Ahora es la máquina más sofisticada de anuncios publicitarios, que logra su cometido agregando más y más servicios: correos electrónicos, documentos, automóviles, teléfonos móviles, robótica, vídeos. Google avanza a lo largo y ancho de la red. En sus filas están las mentes más letradas de todas las ciencias de la computación y el marketing, y cada día perfeccionan la maquinaria que vigila y aglutina grandes porciones de la red. El resultado es una burbuja de la realidad que su algoritmos crean para nosotros en cada búsqueda que hacemos, con cada página que visitamos.

Facebook por su parte es una extensa muralla azul dentro de internet. Todo lo que existe en su interior (incluso las fotos de las últimas vacaciones que compartimos con los amigos) pertenece a un club privado (aunque expuesto a lo público), todo para propósitos publicitarios. Facebook crece desmedidamente tejiendo una red no-libre y una sola visión del mundo.

Por diseño, internet permite la transmisión de información de manera equitativa, sin preferencias, donde una persona tiene el mismo derecho de paso que una empresa gigante. Este es el principio de neutralidad. Hacer lo contrario es deshacer internet. Cuando el principio de neutralidad se rompe, los usuarios de internet ven limitadas sus opciones. Esto es como pagar por energía eléctrica y, sin embargo, tener limitaciones en el tipo de dispositivos que conectamos a ella.

La centralización de servicios en la red, daña internet. Como la fuerza magnética de un planeta de grandes proporciones, una empresa de internet es capaz de atraer a cada vez más usuarios. Por eso es necesario tener espacio para los más pequeños, que existan condiciones equitativas para el surgimiento de otros servicios, donde todas las voces estén disponibles, para que las alternativas y la innovación prevalezcan.

Re-hacer internet

Hace unos meses intenté hablar con mis alumnos sobre vigilancia masiva y aglutinación del conocimiento en Internet. Recuerdo que les hablé emocionado de cultura libre, de compartir el conocimiento y de cómo esto multiplica las posibilidades de hacer otra sociedad desde el internet. No fue fácil ganar su simpatía. Comprendí que lo que para mí es evidente, para ellos fue irrelevante e impráctico. Felizmente para mí, su postura comenzó a cambiar cuando comencé a hablarles de las personas que hacen cultura libre.

Les repetía a mis alumnos frases parecidas a “la apropiación del conocimiento se combate compartiéndolo”, con Wikipedia como mi ejemplo favorito porque “sus artículos son editados de forma colaborativa por comunidades de todo el planeta.” Incluso les mostré el sorpresivo estudio de fiabilidad de la Enciclopedia Británica versus Wikipedia… Aunque lo que verdaderamente atrapó su atención fue la comunidad de wikipedistas; de cómo agrupa tantas personas interesantes y diversas, historiadores, ingenieros, abogados y más trabajando para el mismo fin; de su magnífico esfuerzo voluntario y cómo la pasan tan bien, muchas veces donando su tiempo libre. Encontré que el ejemplo de los wikipedistas sirvió para hacerles tangible y, sobre todo, real la cultura libre. El trabajo de los wikipedistas les resultó inspirador y la frase “Wikipedia es una enciclopedia viva” recuperó su sentido.

Creo que como profesores en ocasiones olvidamos lo emocionante que es aprender y que fallamos al transmitirlo a nuestros alumnos. Internet representa una oportunidad para recuperar esas emociones y transformarlas en nuevas experiencias de aprendizaje. Ejemplos sobran en personajes como

- los hackers que organizan hackmeetings, ansiosos de contar lo nuevo que acaban de descubrir;

- o en las y los wikipedistas que aman con locura encontrar fuentes de información confiables para compartirlas en artículos de Wikipedia;

- o en las cientos de personas reunidas en esas fiestas —los hackathons— para programar aplicaciones sin preguntarse mucho qué seguirá después, porque lo que les mueve es estar allí con los amigos nuevos.

En buena medida, Internet está en deuda con esas pasiones compartidas.

No tiene mucho sentido hablar de los factores que deshacen Internet sin enseñar a apreciar el valor de la red. Ciertamente podemos —y tenemos que— debatir sobre enseñar en las escuelas de educación básica nociones sólidas de educación cívica para internet, hablo de cursos que formen alumnos que valoren derechos humanos como el anonimato y la privacidad, cursos para que reflexionen dos veces antes de entregar sus datos personales. Pero comencemos por enseñar que el valor de internet está en las personas que participan allí, solo entonces defender las variedad de opciones y oportunidades que nos ofrece internet será natural, como natural es defender lo que es de todos.

Alan Lazalde

@alanlzd

Fuente de la imagen:

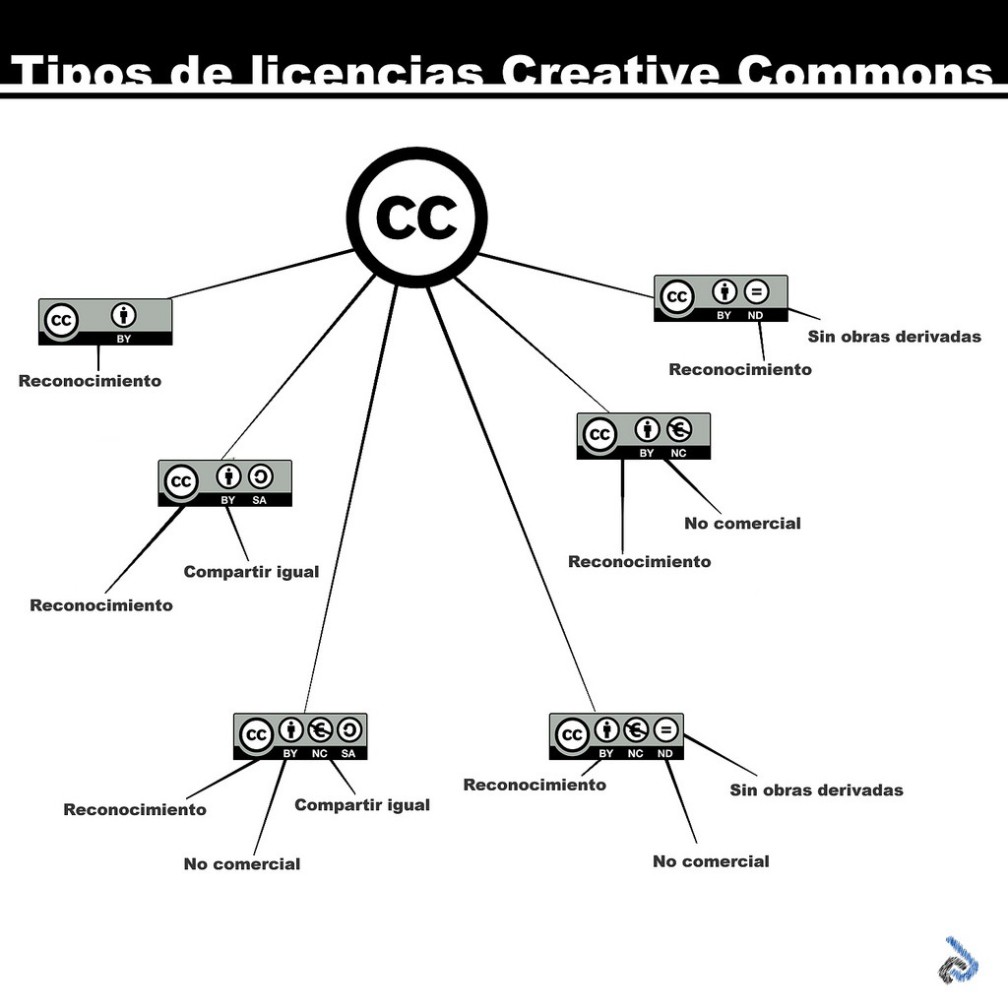

Fuente de la imagen: