Era 1998 y, cada vez que alguien mencionaba la palabra «internet», ésta solo me significaba misterio y curiosidad. Aún lo es. Todavía recuerdo la sensación de abrir Internet Explorer para escribir, letra por letra, casi como un mantra, «hache te te pe, dos puntos, diagonal diagonal, triple doble ve, algún sitio punto com».

Yo no nací con internet en la manos, fue un profesor quien me guió para entrar por primera vez a la red. Me entregó los mismos instrumentos de navegación que hoy sigo utilizando, una computadora y un navegador web. Sin brújula ni mapa, tuve lo necesario. Tuve libertad y curiosidad. Sus primeras lecciones fueron sencillas, me impulsaron para emprender este viaje que sigue sin acabar. Al menos en mi caso, el guía cumplió su misión.

De esa manera, internet pasó de ser un misterio absoluto a convertirse en la mejor herramienta que he conocido para el auto-aprendizaje y la comunicación. Estas dos características, estoy convencido, son el combustible y el motor para «hacer internet».

Ahora vayamos medio siglo atrás.

Licklider, visionario

La historia de Internet es la historia de muchas redes, redes de dispositivos con sus cables y señales inalámbricas, redes de personas con sus móviles y laptops. Los héroes de esta historia son excepcionales, como el atípico J.C.R. Licklider, psicólogo pionero de Arpanet (el primer internet), quien escribió de manera profética en 1960, antes de las computadoras personales, antes de cualquier idea acerca de internet, las siguientes palabras:

«estamos entrando a una era tecnológica en la que seremos capaces de interactuar con la riqueza de la información viva, no de la forma pasiva en la que estamos acostumbrados a usar los libros y las bibliotecas, sino como participantes activos de un proceso en curso a través de nuestra interacción con la información, y no simplemente por nuestra conexión con ella» — Man–Computer Symbiosis

Licklider habla de la interacción activa con la información, que no es otra cosa que el aprendizaje auto dirigido, un proceso colateral de conocer internet. El psicólogo norteamericano fue más lejos todavía en el mismo texto:

«Parece razonable prever, de aquí a 10 o 15 años, un «centro de pensamiento» que consolidará las funciones de las bibliotecas de hoy en día… Esto sugiere una red de tales centros, comunicados unos con otros…»

Fotografía de OnodoMex

La unidad persona-ordenador es un «centro de pensamiento» que encuentra su verdadero potencial en la comunicación, porque la comunicación, con sus lenguajes y símbolos, es lo que creamos para conectarnos con los demás.

Tanto en el internet primigenio, como en el de la actualidad, los pensamientos viajan de persona a persona, distribuidos en pequeñas piezas de información que atraviesan miles de máquinas de hardware y software, desde antenas Wi-Fi hasta navegadores web o redes sociales, en un proceso incesante de ida y vuelta. En este sentido, podemos decir que los «centros de pensamiento» interconectados son internet. Pero creo que es mejor decir que El Internet son las personas, y no las máquinas, en otra forma de hacer sociedad.

Auto-aprender, copiar

Aprender es una actividad individual que requiere una guía. Pero para la persona autodidacta la guía es uno mismo y su primerísima forma de aprender es copiar. Y en este proceso tan simple de copiar-aprender es donde el autodidacta comienza a hacer internet.

«Internet es una máquina de copiar», escribió Kevin Kelly alguna vez. Estoy de acuerdo. Copiamos las páginas web a nuestro ordenador cada vez que las visitamos. Copiamos bits en cada retuit en Twitter, en cada compartir en Facebook,… Copiamos para compartir, sí, pero sobre todo copiamos para aprender.

Internet, casi por definición, nos conduce todo el tiempo a aprender por nuestra cuenta. Desde el acto del descargar una aplicación, hasta en el de usar esa nueva red social, nos encontramos solos frente a la máquina, solos desciframos toda clase de signos, solos aprendemos para aprender más. Aprender por cuenta propia para luego comunicar.

Comunicar, conectar

Comunicar, en esencia, es sobre conectar con los demás. Conectamos ideas, pensamientos, sentimientos, y tal vez mucho más. Vamos, que comunicar es una causa y su efecto es la comunidad.

Por su parte, internet eleva en alcance y las posibilidades de comunicación entre las personas. Es una plataforma tecnológica donde lo natural es compartir, colaborar, innovar, reinventar… Donde lo natural es aprender y su efecto también es la comunidad.

El auto-aprendizaje ha alcanzado niveles de esplendor gracias a la comunicación en internet. Aquí es donde los hackers pueden contarnos historias heroicas al respecto.

Hackear, educar

La ética hacker es una metodología muy efectiva de aprendizaje en comunidad, fue incubada en el internet de los años 70 y está presente, a veces invisible pero perfeccionada, en las tecnologías que dominan nuestra vida. Por ejemplo, el Silicon Valley del que emergieron Google, Facebook y Twitter sería impensable sin esa ética o cultura hacker. Y Wikipedia, la enciclopedia más extensa jamás creada por la humanidad, también se debe a esa cultura de compartir el conocimiento.

El hacker verdadero (nunca ese ser «malvado» y sobrenatural que aparece en las películas) está guiado por esa ética: abrir, compartir, descentralizar, y mejorar el conocimiento. Los resultados positivos son evidentes y están bien documentados en libros como el de Pekka Himanen, “La ética del hacker y el espíritu de la era de la información”.

Guifi-Net es una red abierta, libre y neutral, una red construida por ciudadanos. Quizá es como internet debió ser desde el principio, pero de esto hablaremos después.

Creo que procurar la formación de personas autodidactas que comuniquen su conocimiento, es decir, la formación de personas basada en ética hacker, es clave para hacer un mejor internet y, en consecuencia, para hacer una mejor sociedad. Por eso necesitamos más profesores, más escuelas, más sistemas educativos, más gobiernos, que enseñen a hacer mejor internet.

Internet, hoy

Internet evoluciona como si fuese un ser vivo del que formamos parte. Pasó de ser una tecnología solo apta para expertos a un bien de la vida diaria tan natural como el gas y la electricidad. Es un bien común, y aún más que eso porque se ha convertido en el recurso definitivo para la creatividad.

La evolución de internet está guiada por nosotros. Ayer era un sistema de comunicación entre científicos, hoy un tejido social complejo como un fractal. Hoy podemos crear, casi sin conocimientos técnicos, toda clase de páginas web, tiendas en línea en cuestión de minutos, sistemas completos de fondeo colectivo (crowdfunding), incluso arrancar nuestras propias redes sociales. Y seremos capaces de hacer más.

Jorge Luis Borges escribió en uno de sus cuentos más leídos: «Yo afirmo que la Biblioteca de Babel es interminable.» Internet es esa biblioteca, una donde además de leer, podemos escribir. Por ejemplo, muy pronto seremos capaces de crear sistemas de inteligencia artificial como si jugáramos con bloques de Lego y los conectaremos con cualquier cosa imaginable a la Internet de la Cosas, la internet total. Esto para empezar; el resto es impredecible.

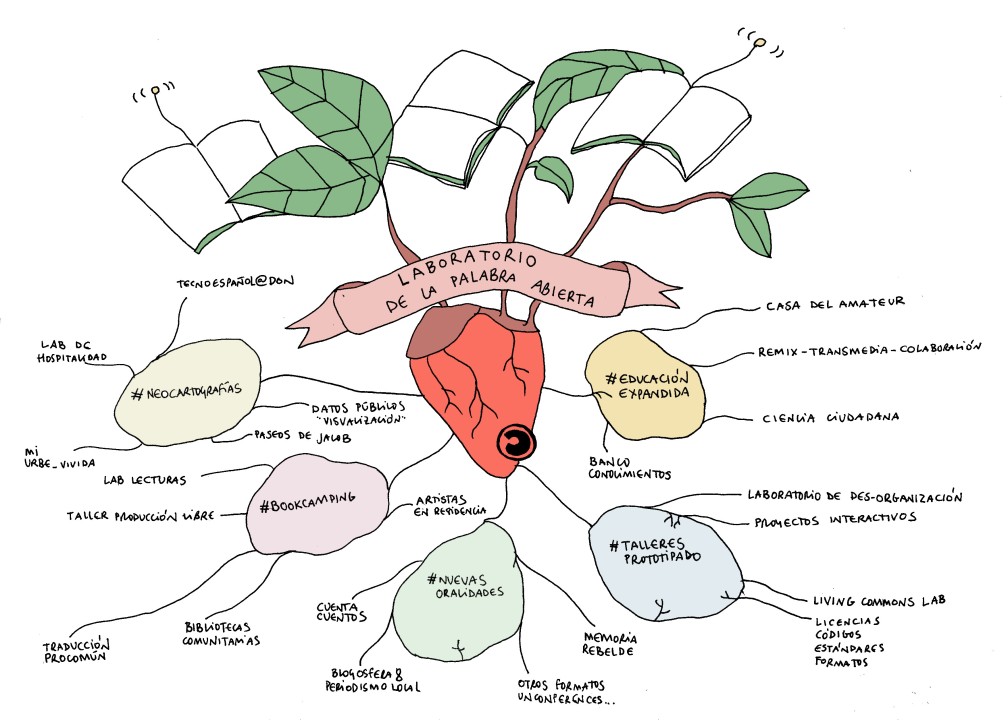

El Foro de Cultura Libre es un espacio para reflexionar temas relacionados con la cultura libre y el acceso al conocimiento. Allí se hace internet desde y para la cultura.

Hacer internet supone un reto educativo de proporciones considerables para alumnos, profesores, padres de familia, gobiernos e instituciones. Aprender y crear incesantemente desde la red, en red, y para la red, replantea profundamente la mayoría de nuestras actividades, replantea la cultura entera y esto es realmente emocionante.

Hagamos más —y mejor— internet.

Alan Lazalde

@alanlzd